首页 > 篆刻 > 印学杂记 / 正文

俞建华:柔毫铁笔见峥嵘

作者:俞建华

——季关泉书刻作品读后(代序)

如果说,一个人的艺术癖好是与生俱来的话,那么,他不会因生活道路的非理想化而失去对艺术的追求。而在日积月累的追求中,不但使自己能叩开艺术宫殿的大门,同时,也对业已行进着的生活道路显得丰富多彩。

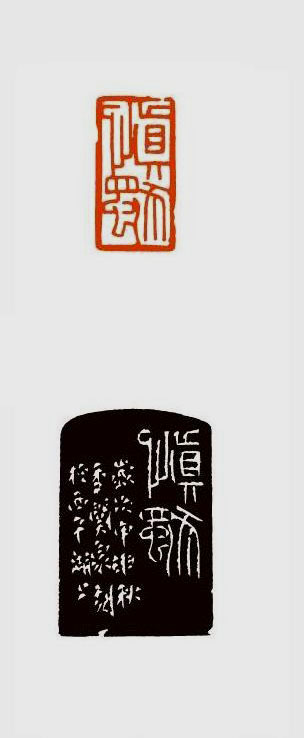

军旅书法、篆刻家季关泉就是这样一位艺术的执著追求者。 少年时代的关泉是在清贫中渡过,仅是凭着爱好刻印的叔叔留给他的一副印床,就触发了他潜伏着的艺术激情。奏刀刻石近三十年,成了他生命的重要部分。也由奏刀刻石而涉猎文字之学,旁及篆隶书法,使他积累起相当的学养和磨炼了创作的能力。 在这过程中,部队的工作调动,却成了他学艺转益多师的良机。因为在江南的不少城镇中,都有一些未必擅大名、却有真才学的书画人才。他们不求闻达于名利场、锲而不舍于翰墨林的品格和才情,无疑也熏陶了关泉,使他在浸淫于书刻活动的同时,也树立起了人品和艺品、表现和服务之间的正确观念。因此,书刻艺术不仅成了他充实自己、提升境界的工具,同时也成了他服务部队、丰富军营文化生活的利器。 关泉刻印筑基于汉印,追摹浙派、旁及缶翁,风格于谨严中见巧思,于精整中见苍茫。这正得力于他对邓石如、吴让之与吴昌硕等篆书的学习。包世臣说,邓石如的篆书“有纵横阖辟之妙”;马宗霍评吴让之的篆书的特色是“长势取姿”。至于吴昌硕,向渠谓其“以邓法写石鼓,变横为纵”,所以形成了如符铸所说的“结体以左右上下参差取姿势,可谓自出新意”。归纳三家,可见均擅以笔势的张扬来生发结体的变化。这对关泉的书刻创作无疑有直接的影响。 至于隶书,关泉对汉碑下过不少功夫,但似对清人之隶体会更多。为了增加隶书的现代表现力,他淡化了被人们捧为圭臬的以波磔为代表的汉隶点画形态,直接以篆书之笔作隶,使篆刻中“分朱布白”的原理得以顺畅地渗透到隶书中去,自有一种古媚劲健之趣生于笔端。我认为,所谓隶书的现代表现力固然不能定于一法,但由清人强化的“以篆作隶”之法无疑是最有活力而富气势的。所以说清隶是一座至今未能逾越的高峰,其内涵即在于此。关泉能较早地领悟到这一点,对其他书体的学习和运用,无疑有纲举目张之功。如作行书,他吸取篆刻边款的意趣而润泽以篆隶之气,颇有金石之味。 无论是刻印还是书法,除了精深地学习以汉印和“帖学”为代表的经典外,时代发展所催化的审美情趣丰富化,也使书刻家的眼光投向了民间、甚至原始时期的文化遗存,从中汲取尚未受到文明“污染”的勃勃生机和新鲜形态,无疑是又一个艺术资源。书法史上的“碑学”兴起,就是一个取法民间、上溯远古的例子。然而,这个资源毕竟具有石武石夫混玉的性质,若不经一番爬剔洗炼的工作,往往会菁芜不分而买椟还珠。如刻印,放弃可致金石气的刀法而出之以“春蚓秋蛇”般的线条,来构成慵懒疲沓的结体造型,新则新矣,哪堪玩味。如书法,视民间书写中的病笔劣形为“新理异态”的妙用,就大谬不然了。其实,我们平时高喊的“弘扬传统”,就是要落实到我们为传统做了增益工作,还是做了损伤活动的高度来认识,而不能硬塞破烂给传统而自诩为是对传统的推陈出新。一个宽容而多彩的世道,更要求我们以正确的观念和方法去对待这个课题。这些想法,关泉与我也作过不少探讨,但我们想,时间如淘沙的大浪,它是有主张的,传统就是要在“鱼龙混杂”中纯化、前进的。关泉的目标自然也是想在增益传统上多作贡献。 我想,不仅仅满足于技艺层面上学艺的关泉,不妨听听黄宾虹先生这些话:“画格当以士夫画为最高,因其天资、学力、闻见、鉴别与文人不同。文人画不必天资聪敏、学力深厚、闻见广博、鉴别精审,苟能明通用笔用墨之法,即章法不稳,不至恶俗,已胜于作家之精能。”我认为,不管士夫画、文人画,必要的艺术天资还是需要的,“明通”用笔用墨之法的要求也是相同的,不同的是,“闻见广博、鉴别精审”的修养能提升画家的品位。 “闻见”和“广博”即是要求从艺者必须具有精深的审美鉴赏力,从而丰富自己的审美表现力,才能在浩渺的翰海中不被迷失而乘风破浪。黄宾虹又说:“古人作画,必崇士夫,以其蓄道德,能文章,读书余暇,寄情于画,笔墨之际,无非生机,有自然而无勉强也。”就更有道德修养上的要求,而这道德要求不是空泛的说教,而是可以迹化为艺术上的品格表现。我想,在创新求变风气日盛的今天,如何取法、如何融会,都联系到对传统的态度,是为传统的弘扬添砖加瓦而展示自己的风采,还是以损碍传统为代价来扬名立万,其中就有一个具有道德内涵的责任感在起作用。这也许也为关泉所关注的吧。我想,对于一位有志于弘扬书刻艺术的人来说,不仅仅满足于对技艺的玩弄和“惊世骇俗”的表现,关键还是要从游艺进道的高度来要求自己,才是一位的有责任感的艺术家。我想,关泉是会这样做的。

俞建华

二00四年八月一日

- 上一篇:陈道义篆刻评议(韩天衡)

- 下一篇:印石研磨技巧

猜你喜欢

- 2013-10-31 铁笔见高情——记篆刻家祝竹

- 2011-01-08 中华书评五千年之柳公权楷书,书法品评。

- 2011-01-08 中华书评五千年之王羲之,兰亭序书法品评。

- 2011-01-08 中华书评五千年之李世民行书,温泉铭。

- 2011-01-08 中华书评五千年之李隆基行书,书法品评。

- 2011-01-08 中华书评五千年之始皇诏方升,书法品评

- 2011-01-07 中华书评五千年之书评规法

- 2007-08-10 纪念银币:岁月峥嵘 经典再现'>纪念银币:岁月峥嵘 经典再现

- 搜索

-

- 01-28印泥的收藏和使用

- 08-15中国四大名砚简说

- 08-15当代篆刻二十家系列评论之二十 许雄志

- 08-13当代篆刻二十家系列评论之十九 张弓者

- 08-08巴林石玛瑙冻的形成与保养知识

- 08-08端砚著名坑洞有哪些?

- 08-08当代篆刻二十家系列评论之十八 葛冰华

- 08-05当代篆刻二十家系列评论之十七 陈国斌

- 08-04端砚名家:陈洪新

- 08-04浅谈篆刻的运刀

- 6855℃篆刻常用章法要领

- 3061℃篆刻讲座:章法分布50例(一)

- 3032℃印章名称

- 2843℃篆刻讲座:章法分布50例(二)

- 2838℃民族精神的一种范式:金石精神——篆刻艺术意识形态论

- 2482℃篆刻工具

- 2277℃篆刻刀法

- 1506℃刘源篆刻作品选登

- 1459℃篆刻入门基础知识

- 1426℃战国朱文官玺

- 标签列表

-

- 中国 (3633)

- 书法 (2438)

- 开幕 (1922)

- 书画 (1753)

- 艺术 (1665)

- 艺术品 (1582)

- 作品展 (1561)

- 收藏 (1357)

- 拍卖 (1322)

- 亮相 (1318)

- 北京 (1297)

- 美术馆 (1266)

- 举办 (1192)

- 组图 (1170)

- 在京 (1131)

- 展出 (964)

- 作品 (914)

- 油画 (886)

- 博物馆 (822)

- 画展 (804)

- 艺术展 (734)

- 市场 (722)

- 画家 (669)

- 当代 (669)

- 文物 (658)

- 香港 (635)

- 艺术家 (631)

- 美术 (623)

- 名家 (615)

- 上海 (572)

- 万元 (564)

- 南京 (469)

- 书法展 (450)

- 画作 (442)

- 首次 (441)

- 国画 (433)

- 征稿 (423)

- 大展 (422)

- 将在 (415)

- 拍出 (400)