首页 > 人物 > 古代人物 / 正文

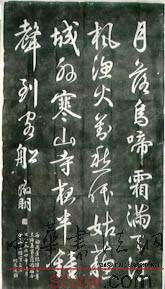

十三年前,1988年4月,回锡扫墓,途经苏州,与老妻张月尊谈及寒山寺。回家后展玩所藏文徵明写唐张继《枫桥夜泊》诗的两种拓本合装册时,惋惜残缺太多。老妻说:“家里有不少文徵明写的大小字帖,何不比照那些字把它补全。”就这样,我们开始了补全这本字帖的工作。

我们所藏一册,有两种拓本。根据字的大小,每页装裱一到两字不等。有一些字虽已泐蚀或只存十之一二,也仍装存。两种拓本中的旧拓,存半个字以上的,有落、啼、霜、满、天、江、愁、眠、姑、苏、山、寺、到、客、船、徵、明等十八字。另一近拓本,存:落、啼、霜、满、愁、姑、苏、徵、明十个字。 我们只准备补齐册中所缺的字。

第一个“月”字,两种拓本都已残缺,也无泐痕可以借鉴,第二字“落”是行书,第三字“啼”是楷书。那“月”字用什么体,略费思考。所见传世大字,如《秦天殿早朝》诗大轴多幅,第一句“月转苍龙阙角西”的“月”字,仿黄庭坚,有雍容肃穆气象。《枫桥夜泊》诗只是本色行书,随意挥洒,所以有不衫不履的风韵。我曾在武进张学曾先生处见其所藏行书《雪后早朝》诗轴(疑是孔尚任《享金簿》所记“文徵明雪诗一幅,擘窠大字,长幅也”那一幅),第一句“月满长安雪未消”的“月”字是行书。此幅笔意是文徵明在京官待诏时所写。于是“月”字选用行体。继补了“落”字的草字头和下端缺笔;又全补了一个“乌”字。不意老妻骤然去世,经此挫折,补帖事也就此中止。 其后在苏州碑刻博物馆廖志豪先生来访时漫谈及此,又为卫瓦翁先生所知,来书嘱续为补全,如有机会或可刻石。虽曾草草补全一册寄去,也只是就文徵明大字中有此字的用以补入,没有的才找一字放大补凑。自己也不惬意,亦未刻石。

1994年6月4日,廖志豪先生忽偕寒山寺监寺秋爽、知客香耀来访,19日秋爽又陪方丈性空禅师来舍,皆为补文徵明所写诗碑事。来意诚挚,义不容辞。性空禅师希望我补全诗碑,准备重刻一石。我也希望另就旧拓中原存字迹与残存笔划,找与文徵明写此诗时前后十数年中的字帖加以修补,或可略还文徵明原碑面貌,完成我夫妇补碑初愿。但我所藏两种拓本,皆经剪裁,难以再作依据,故去函要求就现存原石,拓一整幅寄我,可探索原碑行次、起迄、地位,便于修补。 寄来新拓,仅“落、啼、霜、愁、眠、苏、船、徵”八个字依稀可辨。

叶昌炽《寒山寺志》所记“文徵明书张继诗残石,无年月,四行,行字不等,大草书。”与现实略有不同。前三行,每行八个字,并非“不等”;末一行四字及款“徵明”二字,应是大行书而非“大草书”。 此诗碑和唐寅《姑苏寒山寺化钟疏》碑同嵌在寒山寺壁间,两碑都没有书写年月。寒山寺大修和建钟时间,《吴县志》与《寒山寺志》均无纪录,对文、唐两碑只识“嘉靖(1522-1566)中”三字。

文徵明和唐寅同年。唐寅卒于嘉靖二年(1523)十二月,年五十四岁,则《化钟疏》必写于嘉靖二年之前。文徵明写此碑以存故事(宋王郇公曾书张继此诗石刻,不知何时失去)则当在嘉靖元年前后。因为嘉靖二年春天,他即以应贡赴京,继授翰林院待诏留京。再从诗碑旧拓所存十八字探讨,款写“徵明”已是四十二岁改名后所写,也不同于致仕以后的风格,和他四十九岁写的《惠山茶会诗》(见《中国古代书画图目》二)五十岁时的《金陵诗帖》(甫里殷氏刻,拓本)相近,应是文徵明五十岁前后所写。 传世文徵明书迹,以致仕回家后的三十多年中所写为多,流传也广。四十三岁以前尚以“壁”为名时所写较少,流传于世的也不多。改以“徵明”为名以后,到入京待诏三年时间,初是功名未就,生计压力之外,需化一些精力在科举方面;入仕后,随班早朝,又参与修《实录》,应酬也多,所以这十几年中,书法作品也少。这时期书法风格与早年的已有差异,和晚年出入《圣教》,大字仿黄庭坚的更有很大的区别。诗碑写作时间既已定于五十岁左右,要找这一时期的存世书迹,却很难觅;就是找五十岁前后二十年的书帖去补,也有不少困难。 因为是补,希望能恢复原字原貌,所以旧拓所存原字,虽屡经沧桑,未免失真,决定一仍其旧,不去更换。余则决定就残存笔划,寻觅与之相仿佛的字去补。决定尽可能用文徵明四十岁到七十岁一段时间所写,不用晚年的字帖。一些碑版和丛帖,因经过誊、刻、拓、裱,未免失真,决定不用拓本,选用墨迹和印本中的字。

首先遇到的是“江枫渔火”的“枫”字:原拓只剩木傍,因旧时另有“江村渔火”的说法,那么到底是木傍风还是木傍寸呢?从旧拓所存“渔”字的三点水起笔是从上面“枫”或“村”的末笔引带而下,仔细观察,亦无法辨别。最后以俞曲园补写《枫桥夜泊》诗碑的识语,对“江枫渔火”还是“江村渔火”的诠证,也学曲园老人从今本亦补作“枫”字。 诗碑,除“啼、山、客、徵”四字还完整无缺,稍加修理外,我全补了“月、乌、枫、渔、火、村、城、外、夜、半、钟、声”共十二字。这些全补的字,只要上下左右气势连贯,大小适当,比较容易。但那个“对”字,左方似有一画,右存“寸”的末笔又是一弯,照此格式,化了两天时间找遍家藏各帖,竟无类似的。只能就原存一弯,补了现在的“对”字。 对于“落、霜、天、江、愁、苏、寒”七个字,我只是略补或补了三分之一。“满、眠、姑、寺、到、船、明”七个字,则补了一半或一半以上。在补这些字时,首先要根据残存笔划推想原字形貌结构,然后找相类似的字来比照,用以相补,验证是否合适。受到原存笔划的限制,困难确实很大。

“徵明”款下,有朱文“徵仲父”方印。此印极少见。在台湾故宫博物院藏《文徵明四体千字文》中的楷书《千字文》首行下端有此印,但印字结构与此不同。我改用文徵明常用的朱文“徵明”方印。后来看到1987年文物出版社出版上海博物馆编的《中国书画家印鉴款识》中有白文“徵仲父”两方印和朱文“徵仲父”方印一。朱文的一方,与原碑大致相似,我函请改用此印;乃竟选了白文中的一方,与原是朱文不同。 补碑适值炎暑,老眼昏花,以致有些字勾入整幅时,左右偏侧。曾嘱上石时移正,乃刻石时照式入石,刻亦草率。函请性空禅师,磨去重刻。第二次改由苏州碑刻博物馆时忠德君备石重刻。闻今两石皆嵌在寒山寺新建普明塔碑廊。

资料来源:《苏州杂志》2000年第6期 周道振

- 上一篇:欧阳修父子共撰《集古录》

- 下一篇:张大千

猜你喜欢

- 搜索

-

- 10020℃王羲之写《兰亭序》

- 8003℃最值得投资的古代书法20家(一)

- 6692℃最值得投资的古代书法20家(二)

- 6637℃廖静文:为徐悲鸿守候半个世纪的女人

- 6388℃篆刻流派及篆刻名人名家趣闻

- 6370℃齐白石是怎样成名的?

- 6000℃鲁迅与陈师曾

- 5922℃王羲之——黄庭经

- 5670℃历史细节:媚俗的郑板桥

- 5129℃谁能撼动王羲之的“书圣”称号?

- 标签列表

-

- 中国 (3633)

- 书法 (2438)

- 开幕 (1922)

- 书画 (1753)

- 艺术 (1665)

- 艺术品 (1582)

- 作品展 (1561)

- 收藏 (1357)

- 拍卖 (1322)

- 亮相 (1318)

- 北京 (1297)

- 美术馆 (1266)

- 举办 (1192)

- 组图 (1170)

- 在京 (1131)

- 展出 (964)

- 作品 (914)

- 油画 (886)

- 博物馆 (822)

- 画展 (804)

- 艺术展 (734)

- 市场 (722)

- 画家 (669)

- 当代 (669)

- 文物 (658)

- 香港 (635)

- 艺术家 (631)

- 美术 (623)

- 名家 (615)

- 上海 (572)

- 万元 (564)

- 南京 (469)

- 书法展 (450)

- 画作 (442)

- 首次 (441)

- 国画 (433)

- 征稿 (423)

- 大展 (422)

- 将在 (415)

- 拍出 (400)