首页 > 收藏 > 收藏资讯 / 正文

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

玉册

小小的玉册,记载着皇帝的褒奖,曾陪伴一位贵妇人长眠地下。200年后,该玉册出现在本报鉴宝会上,用它的精美再次显示主人的荣耀。而一个不起眼的黑煤块却是稀世珍宝,它的价值无法用金钱衡量。

名称:白玉册

年代:

清嘉庆~道光年间

规格:

长7.5cm高12.5cm厚0.3cm

价值:

以10万元为单位,待沽

白玉册彰显主人荣耀

这玉册的主人真是个幸福的女人,丈夫带给她的荣誉在200年后仍然让人赞叹。

持宝人打开锦盒,玉册显现出来。

用手触摸,玉质温润细腻。4片长方形的玉板由金属片相连,形成玉册。每片玉板连接的地方都有两个对称的方孔,金属片就是通过方孔将玉板相连。

“奉天承运,皇帝诏曰……”玉册开头的这几个字就已经显示了它不一般的身份。字雕刻在玉册上,横竖撇捺,每一笔画都细致到位,字体舒展俊秀。字迹清晰为金色,与白色的玉料辉映,显得尊贵无比。

第四片玉板上镌刻着成文的时间是“嘉庆十年六月初十日”,两方印章再次彰显了该玉册不是民间俗物:印章一为“翰林馆珍藏宝”,一为“嘉庆年制”,均为金色。

玉册背面刻有满文,看行文的格式,应该是圣旨的内容。

说起玉册的来历,持宝人嘿嘿一乐,说:“是淘来的宝。”

“我研究过上面的文字,没有一个是简体字。有的我能看懂,有的我看不懂。但我觉得这应该是个达官贵人接了皇帝的圣旨后,翻刻珍藏的。”持宝人指着玉册上的一行字说。

那行字的内容在第一片玉册上,是“南京督察院右都御史多昂”。持宝人因此认为玉册是清嘉庆年间南京督察院右都御史多昂之物。

持宝人只弄明白了一半,经过本报3位专家对文字和玉册材质的推敲,玉册上记载的圣旨不是给多昂的,而是给多昂妻子的,是加封诰命的圣旨。而玉册是多昂妻子的随葬品。

点评:珠宝玉石司法鉴定师高国治和珠宝首饰艺术品评估师高德亮一致认为,这是一件清朝的珍藏品,是用来记载主人荣誉的。

两位专家从玉料和铜环的包浆上推测玉册是清朝之物。玉料是白玉,上面的金字是官格体描金的。连接玉料的金属是铜质的,因岁月流逝,上面覆盖了一层绿锈。但绿锈掩饰不住它的精细,小小铜环打磨得异常平整,严丝合缝竟看不出丝毫连接痕迹。绿锈下透出的金色说明过去它也曾“黄金加身”。

河南省收藏协会书画收藏委员会副会长兼秘书长安顺,从文字内容进一步明确玉册为嘉庆、道光年间之物。

在通读了整篇圣旨后,安顺认为,玉册的主人是多昂的妻子而不是多昂。

玉册通篇是在描述多昂的生平:“南京督察院右都御史学术真醇、操持耿介。”后来多昂被提升为“礼部尚书”,这在玉册的第三片上有记载。多昂过世后,作为对重臣的体恤,当时的皇帝嘉庆在1806年嘉庆十年六月初十的时候,颁布圣旨加封多昂的妻子为诰命。

被封诰命在过去对一个贵妇人来说,意味着身份显赫,老有所养,是绝对的荣耀。圣旨是不能随葬的,要不然就是对皇帝不敬。因此,在她死后,她的子女将这圣旨翻刻在玉板上制成玉册随葬,作为生生世世的荣耀和这幸福的女人一起长眠地下。

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

煤精

黑疙瘩原是稀世珍宝

名称:煤精(煤玉)

规格:

高12.5cm

最大直径:10.5cm最小直径:9cm

重量:1000克

价值:

待沽

老胡从塑料袋里往外掏宝贝的时候还有些不好意思。

“就是一块黑疙瘩,实在没有个宝贝的样子。”老胡对围在身边的藏友说,当时得到这黑疙瘩时,人家用缎面锦盒装着,说是什么“煤精”,宝贝得不得了。

“不就是块煤炭嘛。至于这么珍贵吗?”老胡说,不管是煤精还是其他什么精,说白了就是块煤炭。“这在山西还不多了去了。”

从塑料袋里掏出宝贝后,老胡毫不吝惜地往桌子上一放,任由藏友们把玩。

那宝贝果然是个黑乎乎和煤炭一样的物件。长圆的造型像是一截木桩子,拿在手里轻飘飘的。唯一吸引人的地方是那黑疙瘩身上的纹路。那纹路就和树的生长纹一样,顺着树干向上,树皮的裂痕、树痂,甚至年轮都清晰可见。断面平坦有光泽,看上去很像沥青。

老胡不把这黑疙瘩当宝,河南地质博物馆的老馆长、本报的鉴宝专家高国治可稀罕得不得了。高国治说老胡这黑疙瘩确实是“煤精”,也叫“煤玉”,是不可多得的稀世珍宝,而不是老胡认为的普通煤炭。

点评:经仪器初步鉴定,高国治、高德亮两位专家认为,老胡不当回事的这黑疙瘩就是罕见的“煤精”。

高国治说,这“煤精”原本就是木头炭化后形成的,因此保留了木头原来的纹路。木头被埋藏于地下,在高温高压下,经过上亿年转变才成了煤炭,是不可再生资源。

而煤精的形成更为难得,比起普通的煤炭,煤精的燃烧值高,存在量本来就少。在煤炭的开采过程中,原本就少的煤精会因突然见光遇热、物理条件改变而炸裂,与普通的煤炭混在一起,无法区分。因此,能保存下来的成块的煤精就更少了。

因其具不可再生性,煤精被誉为有机宝石,收藏界美其名曰“煤玉”。

经测量,老胡这宝贝高12.5厘米,长径10.5厘米,短径9厘米,重1000克。

高德亮认为,老胡这块煤精难得就难得在它的形状上——不但个头大,而且保留了木头原始的状态,树木的生长纹路,年轮、树痂并没有因为炭化而改变,清晰可见,简直就是见证煤炭形成的活化石。

煤精非晶质,具有可雕塑性。目前仅在亚洲最大的地质博物馆——中国地质博物馆里,保存了一件煤精雕件。雕刻的是一戴着矿灯的煤矿工人,是当年朱德委员长到抚顺煤矿视察时,煤矿工人送给他的。朱德回到北京后转送给了中国地质博物馆,保存至今。

高国治、高德亮两位专家认为,老胡的这宝贝因为罕见,是难得的科研标本,它所具有的价值,无法用金钱衡量。

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

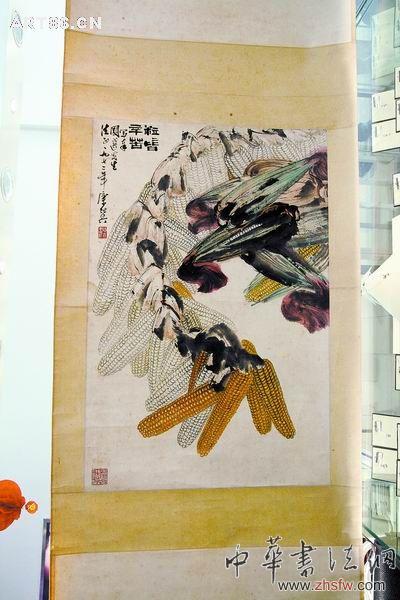

粒粒皆辛苦

粒粒皆辛苦记载画家情

持宝人王先生是个懂画、惜画的人。他将康师尧1972年送给林国选的一幅《粒粒皆辛苦》拿到本报鉴宝现场,和藏友们共同鉴赏。

展开画卷,一串玉米出现在眼前。青色的苞谷皮、金色的玉米穗,一派农家景象,颇具生活气息。玉米穗上的果实一粒粒的,错落有致。编在一起的一串玉米,弯曲在画幅上,画面丰满而有序。

将画挂起来看,那玉米栩栩如生,仿佛从纸上跳下来,跃上了农家小院的墙头。

画卷左上角题款“粒粒皆辛苦写于国选先生法正一九七二年康师尧”。

“这是绝对的精品,绝对的珍品。”说起这幅画的来历,持宝人王先生格外激动。

“这是长安画派康师尧1972年在西安的时候,专门给咱河南的另一位画家林国选画的。你看这构图、这颜色搭配,是名家送给名家的精品。当时林国选给康师尧写了一副对联作为回赠。”王先生说。

“当时就是我将这幅画从西安带给林国选的,又将林国选的字带到西安给了康师尧。”王先生说,他亲眼见证了这幅画的作画过程。

“我们一直关注你们的鉴宝活动,看到你们对字画的点评那么准确客观,我觉得这里应该会有很多和我一样爱画的藏友。”王先生和妻子表示,这幅《粒粒皆辛苦》平时一般朋友他都不让看,拿到本报鉴宝现场,就是想借本报的平台,和天下藏友共鉴赏。

点评:安顺认为,康师尧是长安画派的创始人,是咱河南博爱人,擅长花鸟画。林国选是河南的老画家,温县人,擅长中国画。

这幅画无论从构图还是色彩搭配来看,都是极其讲究的。玉米粒,粒粒精致,足以见得画家的细致。

作为名家与名家交换的礼品,这幅《粒粒皆辛苦》格外有意义。因为这幅画不但是一件艺术的瑰宝,还是两位河南画家友谊的见证。因此这幅画很有收藏价值,是不可多得的珍宝。

- 上一篇:“边缘邮品”投资琐谈

- 下一篇:齐白石画虾

猜你喜欢

- 2015-03-13 鉴识古瓷的四个要素

- 2015-03-13 专家讲解古陶瓷的科学鉴定和收藏

- 2015-03-13 中国赝品可以追溯到周代

- 2015-03-13 收藏的三种境界 20

- 2015-03-13 蜜蜡收藏风悄然兴起

- 2015-03-13 钱币收藏 珍稀"蒂凡尼"聚首嘉德在线

- 2015-03-13 收藏的三种境界 20

- 2015-03-13 收藏折射出社会文明程度和文化修养

- 2015-03-13 民间收藏家发横店宣言 收藏经济蓄势待发

- 2015-03-13 郭庆祥:收藏是个小话题

- 搜索

-

- 03-18铁杆球迷“趣评”足球改革方案

- 03-18湖南藏家藏名匾626块 有从厕所牛栏抢救

- 03-18古董镜头 发烧新宠 2010年10

- 03-17从配角到藏市宠儿 茶器——品茗千年雅韵

- 03-17跟风暴涨之后 黄龙玉近期短炒行情正在降温

- 03-17厦门最大水晶石:重达200多斤 开价130万

- 03-17藏市“黑马”将军罐 青花将军罐收藏价值高

- 03-17端砚在拍卖市场量价齐升 媲美鸡血石及田黄

- 03-17古砚身价风生水起 2010年09月

- 03-17艺术品收藏可另辟蹊径 专场拍卖有宝可淘

- 1342℃密云57座古墓被盗掘一空 19万平米古墓发掘完毕

- 551℃仿清早期若深珍藏款盖盅鉴赏

- 341℃长江石价格炒高喊价300万 上千人江边淘宝

- 330℃国内元青花拍卖不温不火

- 319℃“瓷片族”工地捡瓷 提醒瓷片收藏要有主题

- 300℃战国刀币

- 221℃中国龙大银章发布会北京举行 图

- 210℃80后90后藏家怀旧 收藏变形金刚游戏卡

- 197℃奥运钞疯涨500倍 纪念币没这么火

- 197℃买茅台股票真的不如买茅台酒吗

- 标签列表

-

- 中国 (3633)

- 书法 (2438)

- 开幕 (1922)

- 书画 (1753)

- 艺术 (1665)

- 艺术品 (1582)

- 作品展 (1561)

- 收藏 (1357)

- 拍卖 (1322)

- 亮相 (1318)

- 北京 (1297)

- 美术馆 (1266)

- 举办 (1192)

- 组图 (1170)

- 在京 (1131)

- 展出 (964)

- 作品 (914)

- 油画 (886)

- 博物馆 (822)

- 画展 (804)

- 艺术展 (734)

- 市场 (722)

- 画家 (669)

- 当代 (669)

- 文物 (658)

- 香港 (635)

- 艺术家 (631)

- 美术 (623)

- 名家 (615)

- 上海 (572)

- 万元 (564)

- 南京 (469)

- 书法展 (450)

- 画作 (442)

- 首次 (441)

- 国画 (433)

- 征稿 (423)

- 大展 (422)

- 将在 (415)

- 拍出 (400)